珈琲香房匠という両親のお店で焙煎修行中です。

父から教えて貰っています。

よろしくお願いします。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

こんにちは。

今日も父にみてもらいながら焙煎です。

昨日チェックし忘れていた換気扇を付けて、作業開始!

いつものようにガスをつけて、釜を暖めます。

サントスさんをもってきて暖まった釜に投入!

いつもどうり焼きます。

とここで、いきなりですが焼き上がる前にちょっと父を紹介します。

父はなんでもなんでも作ってしまう人です。

僕が小さい頃、両親ゴルフの練習についていったら、木でクラブを作ってくれたり

仮面ライダーに変身したいと言えば段ボールで作ってくたり、

如意棒が欲しいと言えば木の長い棒を包帯でぐるぐる巻きにして与えてくれたり、

キックボードが欲しい!と言ったら台車を与えてくれました。

うちのお店の棚とかトイレにある棚とかの一部は父が作っています。

買うより先に作る派です。

「作ったらいいねん」といいながらなかなか作らない事も有るので、

母が怒ります。笑

父は何か不便があると、それを解消すべく様々な発明品を生み出してきました。

今日はそんな父の発明品を一つ紹介します。

生豆を焼くためには釜の中に豆を入れなくれはいけません。

なので焙煎にはじょうご型の部分がついていてそこに生豆ほ放り込みます。

でも結構高いところについているので、中に豆が入っているのか入っていないのか

確認するのがちょっと面倒になります。

そこで父は!

鏡と針金とクリップを使って中を確認できる道具をつくりました。

作業をしているとわかるのですが結構役に立ちます。笑

今後もちょくちょく父のおもしろ発明品を紹介しようと思います。

今日のお豆はまぐれも含めて結構いい色に焼けたと思います。

でも焼き加減にばらつきがあるのがまだまだな証拠ですね。

焙煎中は200℃以上になると豆の色が1秒ごとに変化します。

なのでほんとに目が離せません。

そのタイミングやコツをつかむのには何年も焼き続けなきゃいけないんだろうなぁと

実感しています。

ではまた!

今日も父にみてもらいながら焙煎です。

昨日チェックし忘れていた換気扇を付けて、作業開始!

いつものようにガスをつけて、釜を暖めます。

サントスさんをもってきて暖まった釜に投入!

いつもどうり焼きます。

とここで、いきなりですが焼き上がる前にちょっと父を紹介します。

父はなんでもなんでも作ってしまう人です。

僕が小さい頃、両親ゴルフの練習についていったら、木でクラブを作ってくれたり

仮面ライダーに変身したいと言えば段ボールで作ってくたり、

如意棒が欲しいと言えば木の長い棒を包帯でぐるぐる巻きにして与えてくれたり、

キックボードが欲しい!と言ったら台車を与えてくれました。

うちのお店の棚とかトイレにある棚とかの一部は父が作っています。

買うより先に作る派です。

「作ったらいいねん」といいながらなかなか作らない事も有るので、

母が怒ります。笑

父は何か不便があると、それを解消すべく様々な発明品を生み出してきました。

今日はそんな父の発明品を一つ紹介します。

生豆を焼くためには釜の中に豆を入れなくれはいけません。

なので焙煎にはじょうご型の部分がついていてそこに生豆ほ放り込みます。

でも結構高いところについているので、中に豆が入っているのか入っていないのか

確認するのがちょっと面倒になります。

そこで父は!

鏡と針金とクリップを使って中を確認できる道具をつくりました。

作業をしているとわかるのですが結構役に立ちます。笑

今後もちょくちょく父のおもしろ発明品を紹介しようと思います。

今日のお豆はまぐれも含めて結構いい色に焼けたと思います。

でも焼き加減にばらつきがあるのがまだまだな証拠ですね。

焙煎中は200℃以上になると豆の色が1秒ごとに変化します。

なのでほんとに目が離せません。

そのタイミングやコツをつかむのには何年も焼き続けなきゃいけないんだろうなぁと

実感しています。

ではまた!

PR

今日は焙煎をしました。

前回は少し浅煎りだったので、今回は焦らず落ち着いて挑戦しようと思いました。

まずはき始めるのはいつも通りサントスから。

サントスはうちのお店で一番よく使う豆なので、毎回焼きます。

そのあとコロンビアを焼きました。

これもよくブレンドに使います。

ちなみにコロンビアは水洗式で生豆になります。

写真はコロンビアの生豆が入った袋です。

コーヒーはこういった袋に入って海外から運ばれてきます。

この袋はとても重く、一人ではとてもじゃないけど運ぶ事はできません。

なんとか2人で運べるという程度ですが、父も母も腰が弱いので

またぎっくり腰になってしまいます・・・

実は先ほど紹介したコロンビアの袋にはこんな絵が描かれてあります。

鳥のとコーヒーチェリーの絵です。

コロンビア以外の袋にも色々と絵柄が描かれていてとてもおしゃれです。

これはハワイアンさん

これはおなじみサントスさん

真ん中の横ラインが特徴です。

以前この袋を使ってお客さんがこんなものも作ってくれました。

かわいい!

インテリアにも使えますね。

両親共々みんな驚いていました。笑

うちのお店にはこういった感じで色々と作ってくださる人がいたりします。

お店も両親も愛されてるなぁとちょっと嬉しくなります。

この袋は無料で置いてあるので、何かに使えるとひらめいた方は

是非持って帰ってくださいね!

今日の焙煎は前よりはちょっとうまくいきました。

たまぁにまぐれでいい色のコーヒーが焼けました。

今日おかしてしまったミスは・・・

換気扇の付け忘れ・・・

見えにくいですが煙がたくさんでています。

気温も上がってしまってなかなかコーヒーがさめにくかったです・・・

ちゃんとチェックしないと!

今日はこれでおわりです。

ありがとうございました!

前回は少し浅煎りだったので、今回は焦らず落ち着いて挑戦しようと思いました。

まずはき始めるのはいつも通りサントスから。

サントスはうちのお店で一番よく使う豆なので、毎回焼きます。

そのあとコロンビアを焼きました。

これもよくブレンドに使います。

ちなみにコロンビアは水洗式で生豆になります。

写真はコロンビアの生豆が入った袋です。

コーヒーはこういった袋に入って海外から運ばれてきます。

この袋はとても重く、一人ではとてもじゃないけど運ぶ事はできません。

なんとか2人で運べるという程度ですが、父も母も腰が弱いので

またぎっくり腰になってしまいます・・・

実は先ほど紹介したコロンビアの袋にはこんな絵が描かれてあります。

鳥のとコーヒーチェリーの絵です。

コロンビア以外の袋にも色々と絵柄が描かれていてとてもおしゃれです。

これはハワイアンさん

これはおなじみサントスさん

真ん中の横ラインが特徴です。

以前この袋を使ってお客さんがこんなものも作ってくれました。

かわいい!

インテリアにも使えますね。

両親共々みんな驚いていました。笑

うちのお店にはこういった感じで色々と作ってくださる人がいたりします。

お店も両親も愛されてるなぁとちょっと嬉しくなります。

この袋は無料で置いてあるので、何かに使えるとひらめいた方は

是非持って帰ってくださいね!

今日の焙煎は前よりはちょっとうまくいきました。

たまぁにまぐれでいい色のコーヒーが焼けました。

今日おかしてしまったミスは・・・

換気扇の付け忘れ・・・

見えにくいですが煙がたくさんでています。

気温も上がってしまってなかなかコーヒーがさめにくかったです・・・

ちゃんとチェックしないと!

今日はこれでおわりです。

ありがとうございました!

こんにちは!

昨日に引き続き今日もブレンドです。

今日は、「特選ブレンド」の作り方を教えて貰いました。

これで4つめです。

せっかくなので飲み比べしたいなぁと思っていましたが、

母が忙しそうなので頼みませんでした。

ちょっと時間がある時にでも飲み比べをして、

感想とかをここで報告できたらなぁと思います。

でも作業内容は昨日とほとんど同じなので、

今日はちょっと内容を変えてお話しします。

多分これからブログを更新する中でコーヒーについての

専門用語がたくさん出てくると思います。

ブログを読んでくださっている人にもコーヒーの楽しさとか深さを知ってもらえればと思っているので、ちょっとした豆知識を紹介していこうと思います。

ではまず今日の出来事を例にして・・・

今日も父と2人でブレンドをしていました。

昨日と同じように、焙煎済みのコーヒーを決められた種類と割合で混ぜていきます。

しかし、ここで僕の頭が混乱してしまいます。

パニック!

どのコーヒーを計って、どれがなんて言うコーヒーだったのかわからなくなってしまいました。

全部茶色い色をしているし、ぱっと見ただけではどれがどれだかわからないんです。

でもここで父さんは、

「こっちがサントスや」

と教えてくれました。

おお!!なんと!!

父「ほら違う」

僕「え?笑」

まるで間違い探しの様です。

コーヒーの種類の違いに色はほとんど関係ありません。

コーヒーは形で見分けます。

写真が見にくくてすみません。

上の豆はサントスです。

以前サントスは非水洗式ですと言ったと思いますが、

この豆にはその過程の名残が有ります。

真ん中に大きくある割れ目に注目です。

何か挟まっています。

これはパーチメントというものです。

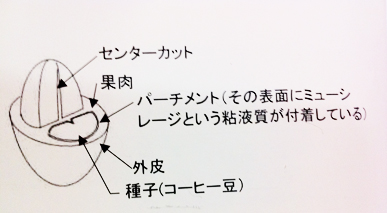

説明しにくいので図を

これはコーヒーチェリーの構造です。

非水洗式と水洗式ではコーヒー豆を取り出す過程が違います。

非水洗式はコーヒーチェリー(赤い実)のまま天日乾燥させドライチェリーにするので、豆の割れ目にちょっとだけパーチメントが残っているんです。

なので非水洗式のサントスはこっちだ!と見分ける事ができるんです。

このパーチメントは完全に除去できるわけではないので、

焙煎後、焙煎機にこんなに貯まります。

毎回焙煎後はこれを掃除しています。

今日はちょっと専門的な話になってしまいました。

次はまたまた焙煎です!

ありがとうございました!

昨日に引き続き今日もブレンドです。

今日は、「特選ブレンド」の作り方を教えて貰いました。

これで4つめです。

せっかくなので飲み比べしたいなぁと思っていましたが、

母が忙しそうなので頼みませんでした。

ちょっと時間がある時にでも飲み比べをして、

感想とかをここで報告できたらなぁと思います。

でも作業内容は昨日とほとんど同じなので、

今日はちょっと内容を変えてお話しします。

多分これからブログを更新する中でコーヒーについての

専門用語がたくさん出てくると思います。

ブログを読んでくださっている人にもコーヒーの楽しさとか深さを知ってもらえればと思っているので、ちょっとした豆知識を紹介していこうと思います。

ではまず今日の出来事を例にして・・・

今日も父と2人でブレンドをしていました。

昨日と同じように、焙煎済みのコーヒーを決められた種類と割合で混ぜていきます。

しかし、ここで僕の頭が混乱してしまいます。

パニック!

どのコーヒーを計って、どれがなんて言うコーヒーだったのかわからなくなってしまいました。

全部茶色い色をしているし、ぱっと見ただけではどれがどれだかわからないんです。

でもここで父さんは、

「こっちがサントスや」

と教えてくれました。

おお!!なんと!!

父「ほら違う」

僕「え?笑」

まるで間違い探しの様です。

コーヒーの種類の違いに色はほとんど関係ありません。

コーヒーは形で見分けます。

写真が見にくくてすみません。

上の豆はサントスです。

以前サントスは非水洗式ですと言ったと思いますが、

この豆にはその過程の名残が有ります。

真ん中に大きくある割れ目に注目です。

何か挟まっています。

これはパーチメントというものです。

説明しにくいので図を

これはコーヒーチェリーの構造です。

非水洗式と水洗式ではコーヒー豆を取り出す過程が違います。

非水洗式はコーヒーチェリー(赤い実)のまま天日乾燥させドライチェリーにするので、豆の割れ目にちょっとだけパーチメントが残っているんです。

なので非水洗式のサントスはこっちだ!と見分ける事ができるんです。

このパーチメントは完全に除去できるわけではないので、

焙煎後、焙煎機にこんなに貯まります。

毎回焙煎後はこれを掃除しています。

今日はちょっと専門的な話になってしまいました。

次はまたまた焙煎です!

ありがとうございました!

今日はブレンドをしました。

ブレンドとは、数種類のコーヒーを混ぜ新しい味を作り出す作業です。

1つの種類だけでは楽しめない味を楽しむことができます。

商業的に言えば、品質を安定させるため、コストパフォーマンス向上のため、

味を創造するため、独自性を発揮させるためなどの目的でブレンドが行われています。

そしてそのブレンドの味がお店の看板メニューになります。

なのでその調合比や方法は秘密です。

ブレンドには大きく別けて2つの方法と呼び名があります。

プレミックスとアフターミックスです。

プレミックスは生豆の状態のものを混ぜ、焙煎する方法で

アフターミックスは焙煎したものを混ぜる方法です。

うちのお店ではアフターミックスをしています。

何種類もあるので覚えるのは大変です・・・

今日はお店の看板である「匠スペシャル」と

「ブルーマウンテンブレンド」と「ロイヤルブレンド」の作り方を教えてもらいました。

これは父です。

父さん曰くブレンドの名前の最初にコーヒーの名称が着くもの(今日はブルーマウンテンブレンド)はそのコーヒーが全体の30%入っていなければ名前を付けてはいけないそうです。

全日本コーヒー公正取引協議会で規定されているようです。

遅くなりましたがブレンド開始です。

まずこうやってたくさんの焙煎した豆の中から数種類を取り出し

重さをはかります。

そして電卓で計算!

計算を久しぶりにしたので、紙に何度も書き確認しました。

そしてそれをミキサーで混ぜます。

まんべんなく混ぜます。

結構ほったらかしです。

なのでその間に別のブレンドの計算をしておくとスムーズ!

混ぜ終わったら缶に出します。

この時父がこうやって出てくる量を調整しています。

実はコーヒーには結構混入物があったりするからです。

僕はまだ見つけた事はありません。

どんなものがはいっているの?という僕の問いに父さんが、

「ちょっとまってて」

という感じでどこかへいきました。

持ってきたのはお茶の缶です。

それをあけると・・・

父さんなんで集めてるの?笑

これがその混入物らしく石や変な豆や見た事の無い文字が書いた紙まで出てきました。

なんだこれ、と思っていましたが知らない土地のものがここに集結しているって考えるとちょっとわくわくしました。

昔はお金とかも入っていたんだとか!

僕もこういうの集めてみようかなぁと思いました。

そして何種類かブレンドを作り今日の作業は終了!

時間が立つのが早くて結構びっくりします。

明日もブレンド!

ブレンドとは、数種類のコーヒーを混ぜ新しい味を作り出す作業です。

1つの種類だけでは楽しめない味を楽しむことができます。

商業的に言えば、品質を安定させるため、コストパフォーマンス向上のため、

味を創造するため、独自性を発揮させるためなどの目的でブレンドが行われています。

そしてそのブレンドの味がお店の看板メニューになります。

なのでその調合比や方法は秘密です。

ブレンドには大きく別けて2つの方法と呼び名があります。

プレミックスとアフターミックスです。

プレミックスは生豆の状態のものを混ぜ、焙煎する方法で

アフターミックスは焙煎したものを混ぜる方法です。

うちのお店ではアフターミックスをしています。

何種類もあるので覚えるのは大変です・・・

今日はお店の看板である「匠スペシャル」と

「ブルーマウンテンブレンド」と「ロイヤルブレンド」の作り方を教えてもらいました。

これは父です。

父さん曰くブレンドの名前の最初にコーヒーの名称が着くもの(今日はブルーマウンテンブレンド)はそのコーヒーが全体の30%入っていなければ名前を付けてはいけないそうです。

全日本コーヒー公正取引協議会で規定されているようです。

遅くなりましたがブレンド開始です。

まずこうやってたくさんの焙煎した豆の中から数種類を取り出し

重さをはかります。

そして電卓で計算!

計算を久しぶりにしたので、紙に何度も書き確認しました。

そしてそれをミキサーで混ぜます。

まんべんなく混ぜます。

結構ほったらかしです。

なのでその間に別のブレンドの計算をしておくとスムーズ!

混ぜ終わったら缶に出します。

この時父がこうやって出てくる量を調整しています。

実はコーヒーには結構混入物があったりするからです。

僕はまだ見つけた事はありません。

どんなものがはいっているの?という僕の問いに父さんが、

「ちょっとまってて」

という感じでどこかへいきました。

持ってきたのはお茶の缶です。

それをあけると・・・

父さんなんで集めてるの?笑

これがその混入物らしく石や変な豆や見た事の無い文字が書いた紙まで出てきました。

なんだこれ、と思っていましたが知らない土地のものがここに集結しているって考えるとちょっとわくわくしました。

昔はお金とかも入っていたんだとか!

僕もこういうの集めてみようかなぁと思いました。

そして何種類かブレンドを作り今日の作業は終了!

時間が立つのが早くて結構びっくりします。

明日もブレンド!

今日は実際に焙煎をしてみます。

昨日大量に取ったメモも必死に見つめながら作業をしました。

でも言葉と行動が違いすぎて、何をやっていいのか全くわかりませんでした。

いざ始めるとなると、とてもあせっちゃいます。

そんなあたふたしている僕を父は心配そうな顔で見つめています。

たぶん父が一人で焙煎をしているときの何倍も気を使っていたと思います。

まずは、作業をする前に機械のチェックをすませ、バンパーのメモリを調整します。

そのあと僕が一番怖がっているガスを付ける作業をします。

これが栓です。

もうすでに、ガスの元栓が3つもついているのでパニックになりました。

ですが、父に見守られながらなんとか火をつけました。

眉毛がなくなるのは回避しました。

そして本体に電源を入れ焙煎機を起動させます。

本体はこんな感じです。

10キロくらいのコーヒーを焼く事が出来ます。

多分僕が生まれる前から使っているのかな?

なかりの年代物です。

これが僕を学校に行かせてくれたり今も絵を描かせてくれています。

昔は神戸北町のコープの中にありました。

釜を暖めている間に今日焼くコーヒーを選びます。

今日は焙煎初心者向けと言われる(父が言っています)サントスです。

サントスは製造工程の関係で、豆に含まれる水分が低い為、とても扱いやすいんだとか。

これが焼く前のコーヒー豆で、「生豆(なままめ)」といいます。

この生豆を作るには、2つの方法があります。

それは非水洗式、と水洗式という方法です。

収穫直後のコーヒーは赤い実(コーヒーチェリー)の状態で、その中にある種がコーヒーになります。

なので果肉を種からはがす作業が必要になります。

そこで行うのが先ほどの2つの方法。

ようは水で揉んで洗い流す方法と天日干しにして乾かしちゃう方法です。

サントスは非水洗式(天日干し)で製造されているので、余計な水分が無く焼きやすいみたいです。

釜の温度が200℃になったので生豆をいれます。

そして14分後、いい色に焼けてきました。

この棒を引っこ抜きながら何度も確認しました。

そして焼き上がり冷やします。

(この機械はくるくる回っていて、下から風が吹いています。)

まだ焼き加減の色がわからず、ちょっと焦ってしまって早く出しちゃいました。

ちょっといつもより浅煎りです。

母からも「ふっ、まだまだやなぁ!笑」と言われました。

くやしい。

このあと何度かサントスに挑戦しましたが

なかなか焼き加減をそろえるのは難しかったです。

早くコツをつかみたいですが、今後も実践有るのみです。

明日はブレンドします!

ありがとうございました。

昨日大量に取ったメモも必死に見つめながら作業をしました。

でも言葉と行動が違いすぎて、何をやっていいのか全くわかりませんでした。

いざ始めるとなると、とてもあせっちゃいます。

そんなあたふたしている僕を父は心配そうな顔で見つめています。

たぶん父が一人で焙煎をしているときの何倍も気を使っていたと思います。

まずは、作業をする前に機械のチェックをすませ、バンパーのメモリを調整します。

そのあと僕が一番怖がっているガスを付ける作業をします。

これが栓です。

もうすでに、ガスの元栓が3つもついているのでパニックになりました。

ですが、父に見守られながらなんとか火をつけました。

眉毛がなくなるのは回避しました。

そして本体に電源を入れ焙煎機を起動させます。

本体はこんな感じです。

10キロくらいのコーヒーを焼く事が出来ます。

多分僕が生まれる前から使っているのかな?

なかりの年代物です。

これが僕を学校に行かせてくれたり今も絵を描かせてくれています。

昔は神戸北町のコープの中にありました。

釜を暖めている間に今日焼くコーヒーを選びます。

今日は焙煎初心者向けと言われる(父が言っています)サントスです。

サントスは製造工程の関係で、豆に含まれる水分が低い為、とても扱いやすいんだとか。

これが焼く前のコーヒー豆で、「生豆(なままめ)」といいます。

この生豆を作るには、2つの方法があります。

それは非水洗式、と水洗式という方法です。

収穫直後のコーヒーは赤い実(コーヒーチェリー)の状態で、その中にある種がコーヒーになります。

なので果肉を種からはがす作業が必要になります。

そこで行うのが先ほどの2つの方法。

ようは水で揉んで洗い流す方法と天日干しにして乾かしちゃう方法です。

サントスは非水洗式(天日干し)で製造されているので、余計な水分が無く焼きやすいみたいです。

釜の温度が200℃になったので生豆をいれます。

そして14分後、いい色に焼けてきました。

この棒を引っこ抜きながら何度も確認しました。

そして焼き上がり冷やします。

(この機械はくるくる回っていて、下から風が吹いています。)

まだ焼き加減の色がわからず、ちょっと焦ってしまって早く出しちゃいました。

ちょっといつもより浅煎りです。

母からも「ふっ、まだまだやなぁ!笑」と言われました。

くやしい。

このあと何度かサントスに挑戦しましたが

なかなか焼き加減をそろえるのは難しかったです。

早くコツをつかみたいですが、今後も実践有るのみです。

明日はブレンドします!

ありがとうございました。